È

ormai difficile negare che l’Italia si trovi in un “momento populista”,

caratterizzato dall’emergere di forze politiche nuove, nuovi discorsi

politici e nuova costruzione di senso comune. Si tratta di una fase che,

in altri tempi e con altra sensibilità, Antonio Gramsci aveva chiamato

«guerra di movimento», un «interregno», una fase di passaggio verso la

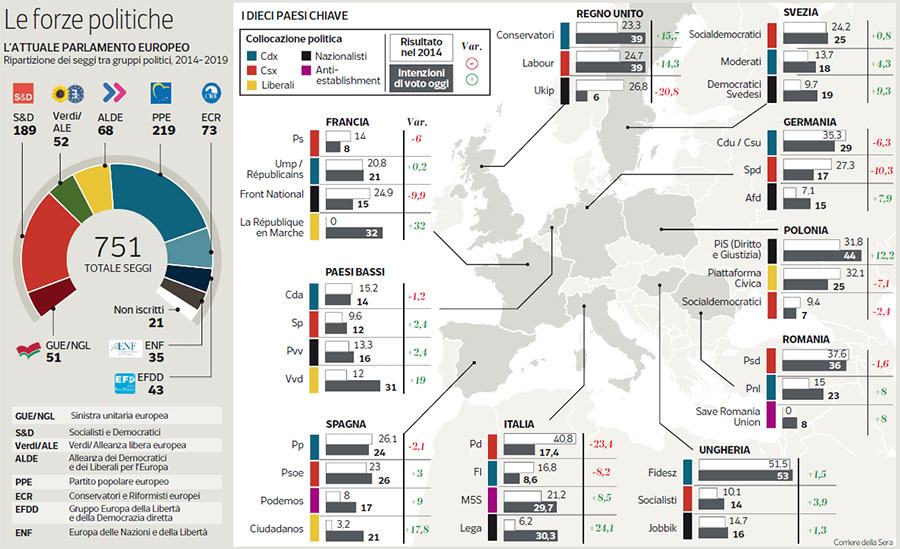

successiva stabilizzazione egemonica di un ordine. La rapida ascesa di

partiti e personalità nuove (M5S, Salvini), l’altrettanto rapida caduta

di altre (Monti, Renzi), l’elevata mobilità elettorale (il M5S che in

pochi anni balza al 32,7% o la Lega che passa dal 4% al 32% dei sondaggi

odierni) e la politicizzazione estrema di alcuni temi (Europa,

migranti, sicurezza) sono tutti segnali di una fase di intensa

ridefinizione dello spazio politico, dei soggetti in campo e delle loro

parole d’ordine.

È

ormai difficile negare che l’Italia si trovi in un “momento populista”,

caratterizzato dall’emergere di forze politiche nuove, nuovi discorsi

politici e nuova costruzione di senso comune. Si tratta di una fase che,

in altri tempi e con altra sensibilità, Antonio Gramsci aveva chiamato

«guerra di movimento», un «interregno», una fase di passaggio verso la

successiva stabilizzazione egemonica di un ordine. La rapida ascesa di

partiti e personalità nuove (M5S, Salvini), l’altrettanto rapida caduta

di altre (Monti, Renzi), l’elevata mobilità elettorale (il M5S che in

pochi anni balza al 32,7% o la Lega che passa dal 4% al 32% dei sondaggi

odierni) e la politicizzazione estrema di alcuni temi (Europa,

migranti, sicurezza) sono tutti segnali di una fase di intensa

ridefinizione dello spazio politico, dei soggetti in campo e delle loro

parole d’ordine.

In un contesto come questo sembra perdere di

significato la contrapposizione che aveva sostenuto quasi tutte le

battaglie contro il neoliberismo degli ultimi anni: quella tra un

discorso radicale-democratico di attivazione e contestazione del potere,

e uno istituzionale governamentale di contenimento attraverso la

spoliticizzazione. Al contrario, oggi più che mai il discorso del potere

è un discorso populista e radicale, mentre la sua contestazione sembra

relegata al piano della critica morale e paternalista. La crisi del

neoliberismo ha riattivato le “faglie politiche” sulle quali si

costruiscono i soggetti collettivi, e la destra razzista e i

qualunquisti nostrani hanno compreso meglio di chiunque altro le

opportunità di quest’apertura.

Il populismo razzista e quello democratico

È

stata la crisi del 2008 a creare le condizioni per l’esplosione degli

assetti politici che si erano consolidati negli anni Novanta e a far

emergere lo spazio per nuovi discorsi e nuove formazioni. Non si tratta

certo di un fenomeno solamente italiano, anche se da noi il successo

della sua declinazione qualunquista (M5S) e poi razzista (Lega) ha

raggiunto intensità e forza maggiori. Nel campo dei soggetti radicali e

democratici, invece (cercherò quanto più possibile di evitare la

connotazione “di sinistra”, ormai preda di un immaginario compromesso),

si è avuta una prima ondata populista-democratica, tanto negli Usa

quanto in Europa: ne sono protagonisti Podemos in Spagna, Bernie Sanders

negli Usa e il Labour di Jeremy Corbyn in Gran Bretagna, a cui sembra

stia seguendo una seconda ondata populista-sovranista, rinvenibile in

alcune correnti de La France Insoumise, nella Aufstehen di Sahra

Wagenknecht in Germania e in alcuni sparuti epigoni italiani.

Oltre

ad essere molto più deboli dei cugini francesi e tedeschi, i politici e

intellettuali sovranisti italiani “di sinistra” (e qui è d’obbligo

l’uso del termine) hanno due caratteristiche peculiari:

la prima è che

sembrano formulare la loro proposta politica non in contrapposizione al

populismo di destra (come fa Melenchon per esempio, pur contendendogli

l’elettorato) ma alle altre declinazioni della sinistra, finendo così

per sostenere una parte dei programmi e delle politiche dell’avversario;

la seconda è di presentarsi con quelle stesse facce che fino a qualche

mese fa facevano parte, seppur criticamente, di quei partiti e di quei

circoli intellettuali che hanno applicato o giustificato le ricette

neoliberali degli ultimi vent’anni. Insomma, nessuno con la storia e la

credibilità di un Sanders o di un Corbyn, piuttosto la solita vecchia

storia dell’amante deluso che si trasforma in detrattore.

Non sarebbero

quindi degni di nota, o di critica, se non rischiassero di inficiare una

causa ben più importante, quella del populismo democratico-radicale

della “prima ondata”, che ha radicalmente innovato lo scenario politico

europeo e creato le condizioni per dare filo da torcere al populismo

razzista dilagante.

In Italia quell’onda non è mai arrivata, e

nell’ultimo decennio in molti si sono chiesti come fosse possibile che

proprio il paese che aveva avuto il più grande partito comunista e la

più lunga stagione di mobilitazione d’occidente potesse rimanere inerte

davanti a una tale rinascita internazionale di forze radicali e

democratiche. La risposta sta forse proprio nella saturazione della

memoria che queste esperienze hanno lasciato, provocando due effetti

opposti ma speculari nei mille gruppuscoli della “diaspora”: da una

parte, come eredità del Pci, la nostalgia passatista del Soggetto

politico (maiuscolo), la sua mitizzazione, ossificazione e sostanziale

riproposizione come schema oggi vuoto di significato; dall’altra, come

eredità della contestazione “da sinistra” al Pci, la paura della sintesi

politica, l’incapacità di considerare lo Stato come un campo di forze

invece che come un mero strumento repressivo, la ritrosia a invadere il

campo avversario per paura di essere “contagiati”. Ma la storia procede

anche per salti e cosa ne sarà della formazione politica delle nuove

generazioni nessuno può saperlo. Per questo, se da una parte occorre

difendere la causa del populismo democratico dal populismo razzista e

qualunquista, dall’altra occorre contrastare la sua appropriazione da

parte dei sovranisti nostrani “di sinistra”. Quello che ci occorre, in

breve, è un populismo democratico non sovranista.

Tre insegnamenti di Laclau

In

questo compito può essere utile rileggere Ernesto Laclau, filosofo

argentino scomparso recentemente e unanimemente considerato il teorico

del populismo democratico. La fortuna di Laclau è molto cresciuta

nell’ultimo decennio, tanto da diventare un solido riferimento per molti

intellettuali e dirigenti politici della prima ondata populista. Dalle

pagine dei suoi libri possiamo recuperare almeno tre insegnamenti utili

per salvare il populismo democratico dalla deriva sovranista.

Il

primo è proprio che… il popolo non esiste. Non esiste come dato

biologico, non esiste come espressione di un’“omogeneità culturale”, non

esiste nemmeno come entità sociologicamente definibile. Esiste invece

il popolo come costruzione politica (e polemica), composto da gruppi e

individui diversi che si articolano, cioè si legano e si organizzano

sulla base di un discorso comune. Così concepito, il popolo non annulla

affatto le differenze al suo interno, ma riesce comunque a presentarsi

come un soggetto politico unitario perché ciò che tiene insieme le sue

parti è la comune avversione a un nemico politico. È abbastanza chiaro

come questa definizione implichi la possibile esistenza di diversi

popoli, anche all’interno della stessa platea, definiti sulla base del

tipo di articolazione (solidaristica o securitaria ad esempio) e del

tipo di nemico scelto (l’1% più ricco o i migranti). Se quindi il popolo

evocato dal fronte razzista e qualunquista è omogeneo, spaventato,

razzista, il popolo del populismo democratico può e deve essere plurale,

vitale, inclusivo. Non è questione di buoni sentimenti, ma di mettere

in campo una diversa interpellazione degli stessi soggetti, un

meccanismo di unità che ricomponga un blocco sociale attorno a diverse

parole d’ordine e che identifichi nemici diversi. Al contrario, i

“sovranisti” di sinistra sembrano aver assunto dall’avversario la falsa

contrapposizione tra un popolo rozzo, preda di bassi istinti, e un’élite

intellettuale e sofisticata, lontana dai supposti “bisogni” di questo

soggetto omogeneo. Chi accetta questa visione, chi si rassegna a fare la

politica di queste paure, è subalterno al discorso dell’avversario, ma

soprattutto sarà sempre politicamente perdente di fronte alla proposta

originale.

Il secondo insegnamento che possiamo trarre della

teoria del populismo di Laclau riguarda il ruolo dello Stato e del

discorso nazionalista. Su questo tema si può dire che il sovranismo

cambi ragione sociale al populismo democratico: si passa infatti da una

critica di classe (espressa tramite la contrapposizione tra alto e

basso) ai meccanismi antidemocratici, neoliberali ed elitisti della

costruzione europea, alla difesa dello stato nazionale contro le

ingerenze esterne. Non più quindi la critica all’Europa neoliberale come

strumento per la lotta di classe internazionale, ma la critica

all’Europa tout court tramite la costruzione di un’identità

nazionale, il tutto condito con un bel po’ di nostalgia per l’epoca

fordista a cui corrispondeva uno Stato tanto protettivo quanto

disciplinare. È così che la domanda per una democrazia radicale, che al

fondo significa possibilità di influire sulle decisioni attraverso una

lotta per l’emancipazione di chi sta in basso, si è trasformata in

sovranismo, rivendicazione ultima dello spazio nazionale come difesa

dalle invasioni straniere, tanto quelle dei flussi del capitale globale

quanto quelle dei migranti. È in questo scivolamento che la ragione

sociale è cambiata, il discorso di classe abbandonato, la giusta

rivendicazione di uno spazio di decisione democratica trasformato in un

discorso subalterno a quello dell’avversario. Anche su questo punto – il

ruolo dello Stato in una politica populista democratico-radicale –

Laclau può venirci in aiuto. Benché spesso si presupponga che il

filosofo argentino postuli un unico spazio politico a disposizione,

quello statale-nazionale, caratterizzato da solidi confini

(territoriali, istituzionali, culturali) e piena sovranità (politica,

economica), in realtà questi elementi non vengono mai esplicitati come

precondizioni dell’emersione di una logica populista. Al contrario.

Scrive Laclau: «Quando diciamo “Stato” ci riferiamo a un concetto che

indica una funzione ordinatrice all’interno di una formazione sociale.

Può essere lo Stato-nazione, ma non necessariamente solo questo, può

anche riguardare uno Stato sovranazionale, oppure una serie di funzioni

ordinatrici che non hanno nulla a che vedere con la dimensione pubblica

nel senso stretto del termine». Ecco allora un secondo insegnamento da

tenere presente: non è la forma di questa azione ordinatrice che conta

(Stato-nazione, Stato sovranazionale o una configurazione comune

oltre il pubblico e il privato), ma il fatto che essa si crei, come si

crei e in che direzione si crei a determinare l’importanza dell’azione

populista. Rimettere il populismo democratico sui suoi piedi significa

anche non fare dei mezzi contingenti di una battaglia tattica (la

critica all’Europa neoliberale) lo scopo ultimo dell’azione populista

(la difesa della sovranità nazionale).

Un terzo insegnamento che

possiamo trarre da Laclau è che nessuna configurazione politica è

stabile, soprattutto all’interno di quel momento populista dove le

identità si modificano di continuo e la loro articolazione non è affatto

definitiva. Questo non è “un paese di destra”, come ieri ci dicevano i

complici delle riforme neoliberali e oggi ci ripetono i compagni

demotivati. Nel linguaggio un po’ formalistico di Laclau: perché si

manifesti un nuovo popolo non serve che «tutti gli elementi di una

configurazione emergente debbano essere radicalmente nuovi», serve

invece che emerga un «punto d’articolazione» nuovo, attorno al quale

tutti gli altri possano ricomporsi diversamente, formando un’inedita

configurazione popolare. In breve, serve un discorso di nuova

emancipazione e un soggetto credibile che la incarni. Ancora una volta,

su questo aspetto specifico, la declinazione sovranista del populismo

democratico dimostra di essere subalterna al discorso dell’avversario,

dando per consolidati e stabili il panorama politico, il tipo di

articolazione raggiunta dai gruppi sociali e le richieste che questi

formulano. Il momento populista è invece caratterizzato da movimenti

continui, scomposizioni e ricomposizioni di forze, creazione rapida di

nuove identità e bisogni. Questo non vuol dire che non ci sarà in futuro

una fase di stabilizzazione, ma che gli assetti su cui questa fase si

stabilizzerà vengono decisi ora, nel momento populista, da chi riesce a

costruire i soggetti più credibili, da chi sa politicizzare le faglie

giuste, da chi ha più immaginazione e coraggio politico, perché non c’è

cosa più sbagliata e codarda di fare il populismo con il popolo degli

altri.